「薬膳って、なんとなく身体に良さそう。でも本当に効果があるの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、氣生薬局のスタッフのひとりも、かつてはそう思っていた一人でした。

目次

☔梅雨になると体調が崩れる…その理由と薬膳の対策

「毎年、梅雨時期になると体がだるくて起きられない。頭痛もするし、なんとなく不調…」

そんな悩みを抱えていた彼女は、薬膳を学び始めたことで、自分の体のサインに気づき、季節に応じた食事で体調を整えられるようになりました。

その後、偶然見かけた氣生薬局のスタッフ募集をきっかけに入社。今では薬膳料理教室の講師として、多くの方に薬膳の魅力を伝えています。

🌱薬膳とは?東洋医学に基づく食事療法

薬膳とは、東洋医学の理論に基づき、体質や季節に合わせて食材を選び、心身のバランスを整える食事法です。

「なんとなく体に良さそうなもの」ではなく、「あなたに合った食材」を選ぶことが、薬膳の本質です。

🧠薬膳の基本理論

- 整体観念:体と心、自然はすべてつながっている

- 陰陽論:すべてのものは「陰」と「陽」のバランスで成り立つ

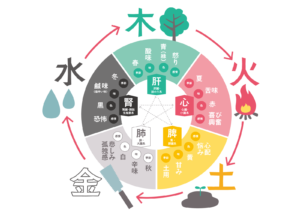

- 五行論:「木・火・土・金・水」の五つの要素で体や自然を分析

- 気血津液:「気(エネルギー)」「血(栄養)」「津液(うるおい)」のバランスが健康の鍵

🍋薬膳クイズ|心を穏やかに整える味は?

- 心を穏やかに整えるためにおすすめの味は?

- 酸味のもの

- 甘味のもの

- 塩辛いもの

正解は…酸味のもの!

東洋医学では、怒りやイライラは「肝」の気の滞りから生じるとされます。

酸味(梅干し、酢、レモンなど)は気の流れをスムーズにし、心を落ち着かせてくれる味です。

🍽薬膳が体調改善に効果的な理由

薬膳は「オーダーメイドの食事療法」。

体質や不調の原因に合わせて、以下のように食材を選びます。

- 熱がこもる人 → 体を冷ます食材

- 気虚(エネルギー不足) → 気を補う食材

- 肝の不調 → 酸味のある食材

不調の原因を見極め、食事で整えることが薬膳の力です。

根本改善をめざす

- 陽証なのか、陰証なのか?

- 症状の原因はどの臓腑にあるのか?

- 気血津液のどこのバランスが崩れているのか?

これらを判断して食材を選ぶことが、根本の体質を改善していくことにつながります。

“なんとなく不調”を見逃さない

- 朝起きられない

- 寝ても疲れがとれない

- 肌荒れやむくみが気になる

こうした“なんとなくの不調”は、体からの小さなサイン。

薬膳は、そうしたサインを見逃さず、日々の食事で中庸(バランス)に戻すことを目指します。

薬膳を日常に取り入れる具体的な方法

スーパーで手に入る食材でも薬膳は実践できる!

食材は寒性、涼性、平性、温性、熱性の五つの性質に分類されます。冷え性の人は温性や熱性のもの、のぼせる人は涼性や寒性のものを選ぶことで体調を整えることができます。また、夏野菜には体を冷やす効果があり、冬野菜には体を温める効果があります。そのため、旬の食材を摂ることが自然と調和するという整体観念の考え方に繋がります。

| 寒性 | きゅうり、たけのこ、ニガウリ、柿、スイカ、バナナ、あさり、タコ |

| 涼性 | トマト、小松菜、大根、ナス、豆腐、いちご、梨、みかん、チーズ |

| 平性 | じゃがいも、山芋、大豆、人参、白菜、キャベツ、リンゴ、さんま |

| 温性 | かぼちゃ、しそ、しょうが、玉ねぎ、にら、なつめ、鮭、イワシ、鶏肉 |

| 熱性 | 羊肉、シナモン、コショウ |

食材は酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味(塩辛い味)の五つの味に分類されます。酸味は肝、苦味は心、甘味は脾、辛味は肺、鹹味は腎とつながりがあります。

五臓のうちどこが原因になっているかがわかると、それに合った味をもつ食材を選ぶことができます。

| 酸味 | 引き締める、汗や尿が出すぎるのを抑える

梅干し、レモン、酢 |

| 苦味 | 体の熱を冷ます。湿を取り除く

ニガウリ、緑茶 |

| 甘味 | 滋養強壮、緊張を緩める。調和させる

穀類、さつまいも、山芋、人参、白菜、バナナ、牛肉、鶏肉 |

| 辛味 | 気血を巡らせる。邪気を散らす

生姜、ネギ、ニンニク、コショウ、唐辛子 |

| 鹹味 | しこりを軟らかくする、便通を良くする

海藻、昆布、カニ、イカ |

🍵初心者におすすめ|漢方茶で薬膳を手軽に

氣生薬局では、26種類の悩みに対応したオリジナル漢方茶をご用意しています。

5〜9種類の生薬をブレンドし、薬膳の理論に基づいて体のバランスを整えます。

ティーバッグタイプなので、熱湯を注ぐだけで手軽に続けられます。

氣生薬局では選び方や効果を詳しくご説明しています。ホームページお問い合わせフォームや公式LINEからお気軽にお問い合わせをお待ちしております。お近くの方はぜひ薬局に足を運んでみてください。

お薬だけに頼らない花粉症対策!オリジナル漢方茶「桶通茶」がおすすめ🍃

🍲おうちで楽しむ本格薬膳

オリジナルの薬膳シリーズはキットになっていますので、お野菜やお肉を用意するだけ!お家で簡単に本格薬膳火鍋が楽しめます。

氣生薬局で開催している薬膳教室でいつもご好評をいただいています!

【薬食同源】漢方薬局が開発した超本格薬膳火鍋&薬膳鍋(全4種)

生薬を手に入れたいときには氣生薬局で購入できます

もっと本格的に薬膳料理を取り入れたい方には、氣生薬局で薬膳材料となる生薬をご購入いただけます。(店舗での販売のみとなります。)

薬膳料理教室で学ぶ

氣生薬局では毎月1回、初心者でも安心して学べる薬膳料理教室を開催しています。

- 基礎理論の解説

- 実習&試食

- 漢方体質チェック付き

豊島区の薬膳料理教室🍃第4回の献立の五色おにぎり・五味のおかず・バランスを整えるお味噌汁・黒胡麻プリンをご紹介🌷

薬膳料理教室🌟第1回目が豊島区民センターで楽しく終了しました!

まとめ

薬膳は特別な料理ではなく、日々の食事に少しずつ取り入れられる“やさしい習慣”です。

完璧を目指さなくて大丈夫。

まずは今日の食卓に、ひとつ薬膳の知恵を。

あなたの体がきっと喜びます。